お電話でのお問い合わせ

044-871-2558

(平日8:30〜17:00)

鍼灸外来お問い合わせ・予約

044-877-5392

(平日8:30〜17:00)

ICFの目的は、専門家チーム内と患者本人・家族などとの間における相互理解のための「共通言語」としての位置づけにあります。

またICFには「生活機能」を総合的に把握するための実践的なツール(道具)としての意味合いも大きいと考えられます。

最初に、各施設・事業所でそれぞれの書式で使われている実施計画書を集め、内容を比較・検討し、ICFの特徴でもある生活機能面というプラス面を中心に見るための最適な評価方法や書式の整備に努めました。

川崎市鍼灸マッサージ師会の研究によって誕生した

ICF準拠の実施計画書の特長は、専門職でなくてもケアチームや患者本人、家族でも共通の理解ができるところにあります。

地域ケアに関わる医療・介護サービス事業者、ご家族、ご本人との「共通言語」として今後ますます普及拡大していくものと考えています。

メディケア鍼灸マッサージセンター共同研究

平成10年に「在宅医療マッサージ評価報告書」を作成し、日本東洋医学系物理療法学会 に発表してから早7年が経過した。その間に活用法や検討会について検証を重ね、㈲メディケア鍼灸マッサージセンターで は在宅医療マッサージに従事するものは必須条件になっている。

今回、平成15年よりリハビリテーション関連事項にICFの理念が大きく導入するに従い、 新たな実施計画書を

作成し実用化できたので報告する。

平成16年4月から平成17年3月の1年間、川崎市鍼灸マッサージ師会会員を対象に、説明 ・モニタリング・検証を行なう。

1.病院・介護療養型医療施設・老人保健施設・訪問リハビリテーションで使用している「リハビリテーション実施 計画書」を取り寄せ、比較・検討した。

2.在宅医療鍼灸マッサージに従事する会員に、鍼灸マッサージ施術バージョンの実施計画書モデルを作成し、

会員が実際に使用したモニタリングを行なった。

3.行政(保険者)や地域のケアマネージャーに意見を求めた。

1.各施設の計画書を比較することで、それぞれの利点を上手く計画書に盛り込めた。

2.会員への計画書作成に関する研修会を通じ、ICFの概念を理解しケアチームの一員とし共通言語としての理解を得た。

3.行政やケアマネジャーに提示・説明を行なうことで、鍼灸マッサージ師の職種の壁を越えた緊密な協力と連携が可能となった。

平成12年4月より介護保険制度開始とともに、鍼灸マッサージ師の活動が地域ケアの重要 な役割を果たしている。

連携のツールとして、㈲メディケア鍼灸マッサージセンターとし ては「在宅医療マッサージ評価報告書」を活用してきた。しかし、平成15年よりICF(国際生活機能分類:International Classification of Functio ning Disability and Health WHO 2001年)の概念に基づき医療・介護の世界でもリハビ リテーションの理念・技術・プログラムを理解するうえで不可欠となってきた。

そこで、㈲メディケア鍼灸マッサージセンターでは既存の評価報告書を見直し、ICFの概 念を盛り込んだ新たな鍼灸マッサージ師向けの実施計画書の作成に着手した。

最初に、各施設・事業所で使用している実施計画書を集め、内容を比較・検討していく中 で先ずICFの概念を理解しようと、専門書や最新情報を収集し学習した。

ICFの目的は、専門化チーム内と患者本人・家族などとの間における相互理解のための 「共通言語」としての位置づけにある。

またICFには「生活機能」を総合的に把握するための実践的なツール(道具)としての意味 合いも大きい。さらに統計・教育・研究等の広い目的にも使われている。

特に、1980年に発表された「国際障害分類」(ICIDH)は「障害」というマイナス面を中 心に捉えたのに対しICFは「生活機能」というプラス面を中心にみようとするところに根 本的な視点の転換があり、まったく新しいものと言ってもよいものである。

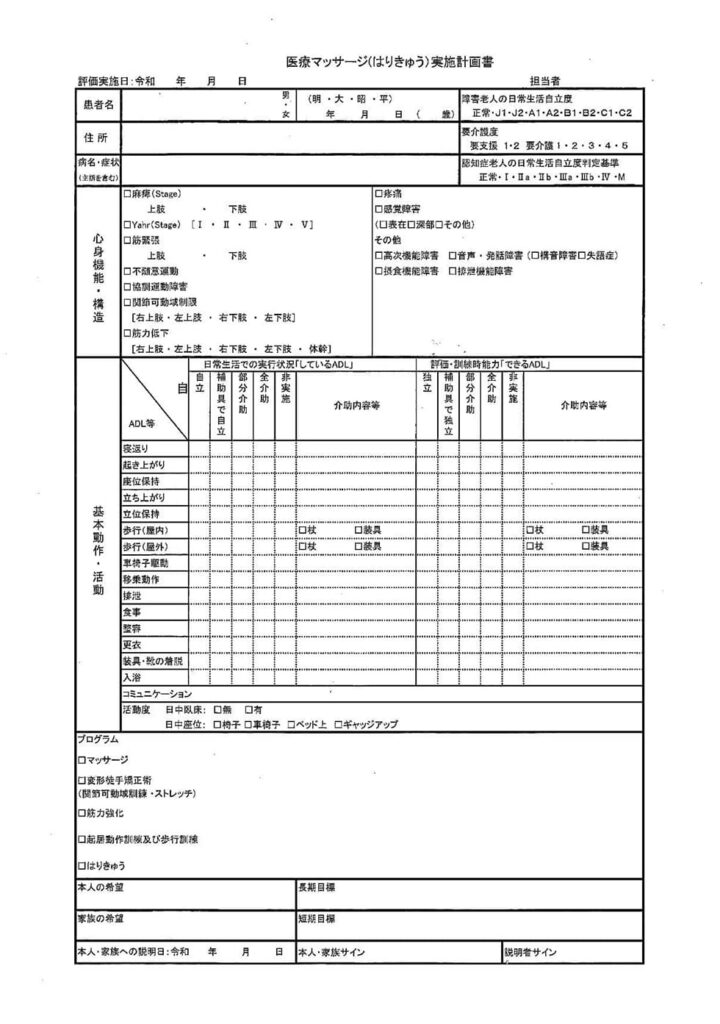

ICFモデルでは「心身機能・身体構造」-「活動」-「参加」に三つのレベルからなり、それを包括したものが生活機能である。これは「生命」-「生活」-「人生」と言い換えることができる。これらを実施計画書に当てはめると、タテ軸はICFモデルの三つ のレベルを上から「参加」「活動」「心身機能」の順に並べて ある(鍼灸マッサージバージョンでは「心身機能」・「活動」 まで表示)。ヨコ軸は「できる活動」「している活動」「する活動」の順に 記載する(鍼灸マッサージバージョンでは「している活動」ま で)。「できる活動」とは病院や在宅での機能訓練時での評価 であり、「している活動」とは、実際に家庭で自立して行なっ ている状況をいう。特にこの活動レベルを向上することで目標とする将来において 「している活動」すなわち「社会参加」に繋げることを念頭におき常にポジティブに生活することを意味する。この実施計画書の特徴は、専門職でなくてもケアチームや患者 本人・家族でも共通の理解ができるところにある。これがいわゆる「共通言語」といわれる所以である。それ以外は表面(資料1参照)に鍼灸マッ サージ師は医学的な所見が記載できる部分と鍼灸マッサージの施術プログラムを記載して、短期 ・長期目標を記載できるようになっている。

裏面(資料2参照)は在宅で簡易に記載できるように人型の絵図と主に起居動作部分がチェック できるようになっている。前回のものと比較するとICFの概念を十分に盛り込んだ内容となっている。資料2 – 裏面 実施計画書が完成した段階で、ICFの理解と実施計画書の記載の 仕方の研修を行った。前回の評価報告書と比較すると、記述する部分が少なくチェック する部分は多いため、記録時間が大幅に短縮し効率が良くなった との声が多くきかれた。一定期間使用してもらい改善点を抽出し修正を加えた。また、保険者である行政(川崎市)にも持参してレセプト申請時 に新たな実施計画書を添付することで、療養費の支給基準である医学的な根拠のある証明として高く評価できるとのコメントを頂いた。ケアプランを作成するケアマネジャーにもプレゼンテーションを 行った。実際に患者・利用者の評価に基づいた実施計画書を情報 提供することで、ケアプラン作成時やモニタリング時に重宝する とのことで、ケアメネジャーにとって欠かせない職種となっている。このように、1年間の間情報収集から計画書の作成・修正・完成・

活用法に至るまで実用化にこぎつけたことは、大きな成果であった。

来年度は、介護保険の大幅な改正が予定しており、特に医療と介護の垣根をはずし、予防医学・ 介護予防が大きな柱となる。

リハビリテーションとは本来「人間らしく生きる復権」なので全人間的なアプローチが大切とされる。

鍼灸マッサージ師は今後ケアチームの一員として重要な役割を果たすためには、ICFを正しく理 解し、実施計画書を連携のツールとして大いに活用してほしい。